2022年10月23日

建築可能な道路と敷地の関係

おはようございます!大吉の大島です。

ついに事務所移転も来週になりました!!

大吉の裏番長!比嘉を中心に準備万端で進めております。

是非、お気軽に遊びにいらしてください。

さて、大吉では担当営業がご成約になった物件を自分で物件調査をしてくるのですが、

初めのころは覚えるまで私が現地調査に同行していました。

そこで、よくメンバーから、道路幅員・接道要件の測り方や、測る場所を聞かれていましたので、

皆さんにも参考にしていただければと思い基本だけご紹介します。

まず、大前提として皆さんご存知のように、

「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと建物は建てられない」

※共同住宅は特殊建築物として4m以上の接道が求められます。(例外あり)

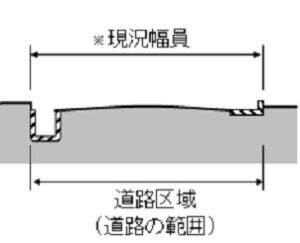

では、幅員4m以上とはどこからどこまでを見るのか?

よく道路の端には、側溝(U型・L型)があります。それは道路なのか?

道路幅員(現況幅員)は、原則として、フタの有無に関わらず幅員に含まれます。

(大阪市などは伝統的に側溝部分を含めない場合があるようです)

注意が必要なのは、側溝なのか水路なのかです。

水路の場合は原則として幅員には含みません。

まずは水路かどうかを、公図を見て判断しなければなりません。

ただし、暗渠(埋設やフタをすること)になって道路として管理されている場合は、幅員に含むのが基本です。

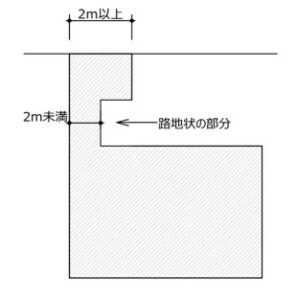

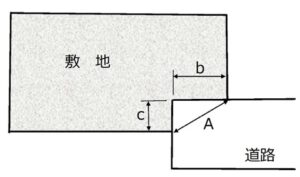

また、2m以上の接道とは、どんな状態でも大丈夫なのか?

以下の場合は2m以上の接道にはなりません

※路地状部分の途中が2m未満になる

-296x300.jpg)

※路地状部分に屏や擁壁の障害物があり2m未満の箇所がある

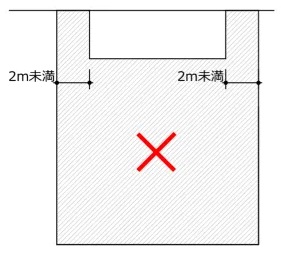

※2か所接道でどちらも2m未満

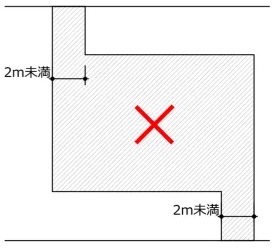

※2面接道でどちらも2m未満

※Aが2m未満

このようの場合は、建築確認がとれません。

分かり易くいうと、直径2mのボールが通過できる状態と理解いただくといいと思います。

こういった現地の調査をし、そこから役所へいき、建築指導課・道路管理課で、

建築可能かを最終的に確認してくるといったことをしております。

お客様の大切な不動産ですので、間違いがなく、安心して任せていただけるように、営業部全員で精進してまいります。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

お問合せは

お問合せは